学生の活動

塾生会議

塾生会議とは

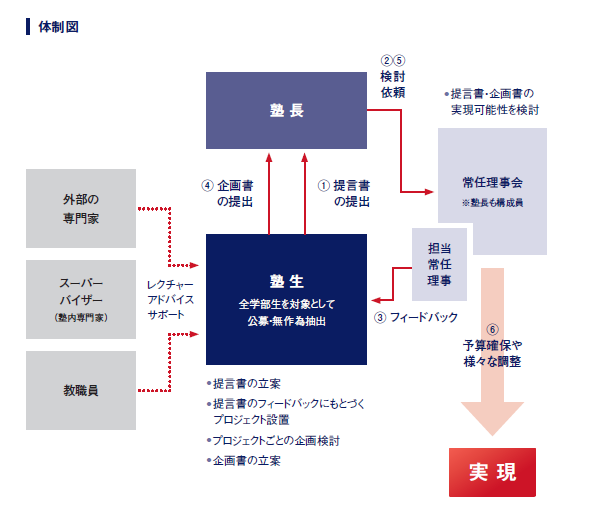

「塾生会議」は、フランスやイギリスで行われている気候変動対策や温室効果削減対策を国民の側から提言する会議にヒントを得て、慶應義塾SDGsの一環として、学生の意見を本学のSDGsの取り組みに反映させるために発足しました。

大学の全学部から公募と無作為抽出で選抜された塾生が、専門家のアドバイスを受けながらディスカッションを重ね、SDGsを実現するための慶應義塾のビジョン・目標・ターゲットを提言することを目的として、2022年6月から活動を開始しています。

サマー・キャンプ

日吉キャンパスにおいて、SDGsが掲げる17のゴールの達成に向けて慶應義塾が掲げるべき目標・ターゲットなどを考える「慶應義塾SDGs会議-サマー・キャンプ-」を開催しています。

参加者は、塾生会議のメンバーに加え、メンバー以外の大学生の希望者と、慶應義塾の一貫教育校の児童・生徒ら総勢約100名にのぼります。

会場では塾長や塾生会議のスーパーバイザーを務める教員のコメントを得ながら、幅広い年代の参加者が一緒になって議論し、どんな未来を目指したいのか、そのために取り組むべき課題とは何かについて、活発な意見を交わしています。

最終提言

塾生会議が1年間の活動を通じて取りまとめた17のゴールに向けた提言は、最終提言発表会で塾長に直接提出され、塾長と参加学生の間でさらに踏み込んだ意見交換が行われます。

提出された提言については、塾長を中心に検討・議論され、慶應義塾の取り組みや次年度の塾生会議の活動に繋げられています。

慶應義塾大学日吉子ども食堂

「慶應義塾大学日吉子ども食堂」は、慶應義塾日吉キャンパスにおけるさまざまな社会貢献に関わるプロジェクトの中の、地域との交流実現に向けた取り組みの一つとして実施されているものです。公認学生団体である「スローフードクラブ」に所属する学生が中心となって、慶應義塾におけるSDGs達成や、地域と大学の関わりを深めるための取り組みの一つとして具現化し、日吉キャンパスの学生食堂「グリーンズマルシェ」の協力を得て、2022年に初めて開催されました。

参加者と学生が一緒にクイズや食事を楽しみながら、食べ物のことについて考え、話し合い、食べることの重要性についての理解を深めています。

慶應の森

慶應義塾は、東北地方から中国地方までの各所に、16カ所、161.6 haの学校林を所有しています。学校林では、慶應義塾を卒業した林業家の皆さんの協力をいただきながら、植林や育林活動を行っており、環境などの研究・教育や、地域社会への貢献に活用しています。

教育面においては、一貫教育校の小学生から高校生が、植樹、伐採、生長調査などの活動を行っており、都会に住む生徒達が自然の中で体験学習をする貴重な場となっています。また、学校林の木材は、校舎の内装やベンチ、卒業生への記念品などに活用されています。学校林の一部は、Forest Stewardship Council(R)による認証を受けており、森林保全に貢献しています。

学校林がある地域の人々とは、ネイチャーポジティブなどの活動を通じて交流を深めています。また、森林や環境に関する研究者によるシンポジウムや講演会が定期的に開催されています。

日本に点在する慶應の森で、木を植え、育て、循環させることを様々な形で体感することが、SDGsを考える機会につながっています。