カーボンニュートラル

慶應義塾のカーボンニュートラル化に向けて

慶應義塾では2030年に電気使用量の全てを自然エネルギーに転換することを目指しています。大学には6つのキャンパスがあり、大学病院や一貫教育校も含めると、それぞれのエネルギー使用量、使用形態、オンサイト太陽光発電のポテンシャルなどの条件は大きく異なっています。これらのキャンパスの特徴も勘案して、カーボンニュートラルに向けた具体的な検討をおこなっています。特に、湘南藤沢キャンパス(SFC)では、カーボンニュートラルのモデルキャンパスとして、自然エネルギー電力への転換を実現するロードマップを作成し、他キャンパスに先行して、太陽光発電システムの設置計画を進めています

カーボン・オフセット※1の取組み

SFCではカーボンニュートラル都市ガスを導入することで、キャンパスで利用する都市ガスの全量をカーボン・オフセットする仕組みを開始しました。

また、2024年1月には慶應義塾関係者(塾員・教職員など)の家庭で生み出された「環境価値」※2を結集して慶應義塾のカーボン・オフセットに活用する取り組みとして「社中協力×カーボンニュートラル計画」を立ち上げました。社中協力によるカーボンニュートラルを目指します。

カーボン・オフセットとは、市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等(クレジット)を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせるという考え方。

(農林水産省ホームページ「カーボン・オフセット」より

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/jcredit/offset/carbonoffset.html )

電気や熱などエネルギーそのものの価値とは別に、地球温暖化への⼀因とされている⼆酸化炭素の放出がない、という「付加価値」のことを指す。

この環境価値を慶應義塾が取得することにより、その環境価値分の⼆酸化炭素排出量を減量したことになり、省エネなどのエネルギー削減の努⼒に加えて、慶應義塾のカーボンニュートラルを加速化することができる。

湘南藤沢キャンパス(SFC)におけるカーボンニュートラル

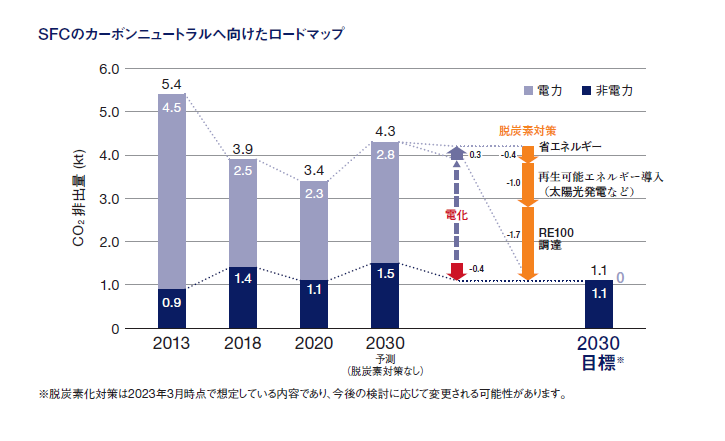

湘南藤沢キャンパスでは、慶應義塾全体のカーボンニュートラルに向けたモデルキャンパスとして、自然エネルギー電力への転換を実現するロードマップを作成しました。2030年を目標年として、照明器具のLED化、節電の徹底、建築物の省エネ性能の向上などによる省エネルギー、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの導入、Renewable Energy 100%(RE100)電力の調達などによって電気使用量の全てを自然エネルギーに転換します。キャンパスにおけるオンサイト太陽光発電のポテンシャル評価を行った結果、建物の屋上やカーポートの屋根などに太陽光パネルを設置することで、約30%のエネルギーを自給可能であることがわかりました。SFCでは、エネルギー自給率向上のため、地域バイオマス資源の発電利用のポテンシャル調査なども計画しています。また、カーボンニュートラルに関連する生物多様性や資源循環などの環境問題についても統合的に取り組んでいきます。